Auf dieser Seite:

Auf separaten Seiten:

|

Allgemeines & Spezielles |

Wiedergeburt Wiedergeburt

Die Wiedergeburt ist eine zentrale Vorstellung im Buddhismus, die aus der hinduistischen Tradition übernommen wurde. Solange

man nicht die vollkommene Erleuchtung erlangt hat, wird man immer wiedergeboren. Samsara = Kreislauf der Wiedergeburten, Inkarnation = Fleischwerdung.

Das Karma (Ergebnis der Summe aus Schuld und Verdiensten) bestimmt die

Form der Wiedergeburt. Dabei geht es nicht - wie im Hinduismus - um die Erfüllung der vorgeschriebenen Rolle in einer hirarchischen Gesellschaft, sondern um gute oder schlechte Taten im Sinne der Lehren Buddhas. Siehe auch die > sechs Tugenden und 10 Untugenden.

Geistig weit entwickelte Personen können sich an frühere

und zukünftige Formen ihrer Person erinnern. So gab der 13. Dalai Lama konkrete

Hinweise, wo seine Reinkarnation (der heutige Dalai Lama) zu finden sei. Nach

verschiedenen Tests wurde der gefundene Junge als Wiedergeburt anerkannt.

Die 3 Juwelen des Buddhismus Die 3 Juwelen des Buddhismus

Als die drei Juwelen werden im Buddhismus bezeichnet:

- Buddha

- Dharma

(Lehre)

- Sangha (Gemeinschaft

der Gläubigen, oft auch nur als Gemeinschaft der Mönche gesehen).

Das sind die Objekte der dreifachen Zuflucht. Erst wenn man aus tiefster Überzeugung Zuflucht bei den 3 Juwelen sucht, gilt man als Buddhist. Das Bild der Juwelen soll auch die Unzerstörbarkeit symbolisieren.  Die 5 Geistesgifte Die 5 Geistesgifte

Fünf Geistesgifte verhindern die Erleuchtung des Buddhisten: Unwissenheit, Hass, Gier, Neid und Stolz. Sie gelten als die Grundübel, die es zu überwinden gilt.

Die 6 Tugenden (Paramita) Die 6 Tugenden (Paramita)

Die sechs Tugenden verbessern das Karma und verhelfen zu einer Stufe der Wiedergeburt, auf der man der Erleuchtung näher kommen kann. Freigiebigkeit, Sittlichkeit, Nachsicht, Willenskraft, Meditation, Weisheit.

Die 10 Untugenden Die 10 Untugenden

Die zehn Untugenden resultieren aus den fünf Geistesgiften und führen zu schlechtem Karma. Das wiederum führt zur Wiedergeburt auf einer niedrigen Stufe der Existenz. Töten, Stehlen, moralische Unreinheit, Lüge, verschleiernde Rede, Unglaubwürdigkeit, Verleumdung, Habgier, Schädigung, Folgen irriger Ideologie  Hinayana- (Theravada-) Buddhismus Hinayana- (Theravada-) Buddhismus

Hinayana heißt: das kleine Fahrzeug. Die ursprüngliche Form. Ziel: die eigene Erleuchtung.

Methode: Sutra (Lehre der buddhistische Schriften).

Mönch lebt bettelnd

und beschäftigt sich mit seiner eigenen Erleuchtung.

Laien können,

mit wenigen Ausnahmen, nicht erleuchtet werden. Aber sie können glücklich

leben und ihr Karma verbessern, wenn sie 5 Gebote befolgen (kein Töten, kein

Diebstahl, keine sexuellen Verfehlungen, keine Lüge, keine Rauschmittel),

den 3 Juwelen die Treue halten, sich den Mönchen ggü. großzügig

erweisen und die Reliquien des Buddha verehren.

Verbreitung erst in Indien,

später in weiten Teilen Südostasiens.

Mahayana-Buddhismus Mahayana-Buddhismus

Mahayana heißt: das große Fahrzeug. Ziel: die eigene Erleuchtung und Hilfe zur Erleuchtung

der Anderen. Methode: Sutra.

Hier ist das Mitgefühl mit allen Kreaturen

hervorgehoben (siehe Bodhisattvas). Verbreitung: Tibet, Ladakh,

Zanskar, Sibirien, Westchina, Mongolei, Nepal, Buthan. Vajrayana oder Tantrischer Buddhismus ist ein Zweig des Mahayana.

Vajrajana-Buddhismus Vajrajana-Buddhismus

Vajrayana ist die in Tibet verbreitete tantrische Richtung des Buddhismus. Es handelt sich um einen Zweig

des Mahayana. Ziel: die schnelle eigene Erleuchtung und schnelle Hilfe zur Erleuchtung

der Anderen. Methode: Sutra und Tantra. Kraftvolle Yogamethoden sollen subtile

Energien im Körper mobilisieren und schnell zur Buddhaschaft führen.

Tantra ist schwierig und gefährlich, und daher nicht für jeden geeignet.

Vajra = unzerstörbarer Diamant, Donnerkeil. Eine Kette aus Totenschädeln

kennzeichnet den tantrischen Meister.

Prajnya und Upaya Prajnya und Upaya

Methode (= Mitgefühl, Upaya) und Weisheit (Prajnya), verkörpert in der Darstellung von männlichen (Upaya) Gottheiten mit ihren weiblichen (Prajnya) Partnern.

Prajnya ist auch die Bezeichnung für die weiblichen Partner von Göttern oder Buddhas in der Yab-yum-Darstellung.

Linkvorschlag Linkvorschlag

Nepalwelt von Gregor Stratmann, mit einem umfangreichen Glossar zu Begriffen aus dem Buddhismus.

|

Rad des Lebens |

Samsara ist

der Zyklus der Wiedergeburten, bei dem die Seele nach dem Tode in den neuen Körper

übergeht, um ein weiteres Leben in der Welt des Leidens hinter sich zu bringen.

Erst die Erleuchtung durchbricht diesen endlosen Zyklus.

Diese Zyklen des

Leidens symbolisiert das Rad des Lebens, dargestellt auf vielen Thangkas

und an den Eingangswänden zu den Versammlungsräumen im Kloster.

Das

Rad wird von Yama, dem Gott des Todes, in den Klauen gehalten.

Schlange, Hahn und Schwein in der Mitte symbolisieren die 3 Gifte Hass

(Schlange), Gier (Hahn) und Dummheit/Ignoranz (Schwein). Sie halten sich gegenseitig an

den Schwänzen fest = die 3 Übel gehören zusammen, sie verhindern

die Erkenntnis.

Die Verkettung der Leiden ist im äußeren

Ring in 12 Sektoren symbolisiert. Beginn bei 12 Uhr und Verlauf im Uhrzeigersinn:

1. alter, blinder Mensch: Nichtwissen. Unfähigkeit, die äußere

Welt und das Ich als Illusion zu sehen.

2. Töpfer: jeder Mensch formt

sein Schicksal (Karma) selbst.

3. Affe: greift blindlings nach Allem, unfähig,

seinen Geist zu kontrollieren. Verblendung verhindert höheres Bewustsein.

4.

drei Männer in einem Boot: das Boot symbolisiert unseren Körper als

Fahrzeug, das unseren Geist durch das Leben transportiert.

5. Haus mit Tür

und 5 Fenstern: 5 Sinne plus Denkvermögen.

6. Liebespaar: Berührung

und Kontakt mit den Sinnesobjekten.

7. Mann mit Pfeil im Auge: Gefühle

können so stark werden, dass wir geblendet sind. Blind vor Begierde, kann

Wahrheit nicht sehen.

8. Mann trinkt Wein: Begierde ist ein unstillbarer Durst

nach immer mehr.

9. Mann sammelt Früchte: er ist abhängig von seinen

Glücksgefühlen, an die er sich klammert.

10. schwangere Frau: Schaffung

eines neuen Karma.

11. Gebärende: bringt neues Leben auf die Welt, das

ist aber auch bald wieder ein -> alter Mann

12. Alter Mann: Kreislauf schließt

sich. Der Alte läuft mit seinem Packen Sünden zum See (= Tod) und erwartet

seine nächste Wiedergeburt. In die 6 Daseinsbereiche werden

die Lebewesen abhängig vom Karma hineingeboren:

In den drei oberen Welten

leben Götter, Halbgötter und Menschen. Nur hier gibt es das Potential

zur Erleuchtung.

In die drei unteren Welten (Tiere, Hungergeister, Höllenbewohner)

müssen die Sünder.

|

Bön und Volksglaube |

Bön Religion Bön Religion

Der Animismus der frühen Jäger, Sammler und Nomaden nennt sich Bön. Das ist der Glauben an beseelte

und von Göttern bewohnte Natur. Der Kosmos ist ein geordnetes System von

Kräften, die nach einem zwingenden Plan ablaufen. Die Kräfte beeinflussen

sich gegenseitig und werden von Göttern und Dämonen ausgelöst.

Der Schamane kann die Kräfte beeinflussen.

Das Zentrum eines großen Bön-Reiches (Zhang Zhung) lag in der Nähe des > Kailash, hier stieg der Religionsgründer Shenrab Mibo in seinen Emanationskörper herab. Das Bön-Reich wurde im 7. Jh. vom tibetischen König > Songtsen Gampo unterworfen.

Die Bön-Religion

ist im tibetischen Buddhismus aufgegangen, hat diesen stark beeinflusst und ist im heutigen Volksglauben immer noch stark präsent. Viele Bräuche wie das rituelle Verbrennen von Wacholderzweigen stammen aus der Bön-Religion.

Heute ist auf den ersten Blick kaum ein Unterschied zwischen Bön und Buddhisten erkennbar. Beide Religionen sind bis auf einige Rituale fest miteinander verschmolzen. Die Bön erscheinen wie eine > Schule des tibetischen Buddhismus.

Volksglaube in Tibet Volksglaube in Tibet

Das Volk kann im Allgemeinen weder die schwierigen philosophischen Texte

verstehen, noch die vielen Abbildungen von Göttern, Reinkarnationen und Dämonen

erklären oder auseinanderhalten. Aber ist das so wichtig, wenn diese doch

alle nur Teil des großen Einen sind?

Der kleine Mann kümmert

sich darum, die bösen Geister von seinem Dorf und seinem Haus fernzuhalten,

und die guten anzulocken. Ergebnis dieser Bemühungen sind Lhadhos (dreistufige

Steinsetzungen: Himmel, Luftraum, Erde) als Behausung guter Geister, die weiß

(bei friedvollen guten Geistern) oder rot (bei zornigen Schutzgöttern) gestrichen sind.

Familiengötter wohnen in unregelmäßigen Steinhaufen (Lhadses).

Außerdem gibt es Mauern um Dörfer, Zeichen an den Häusern und

Geisterfallen, um die bösen Mächte abzuschrecken.

|

Götter |

Es gibt etwa 800 Götter im

Mahayana. Götter sind für den gebildeten Buddhisten Meditationshilfen,

sie symbolisieren jeweils einen bestimmten Aspekt des Großen Ganzen, eine

Eigenschaft o. Ä..

- Tantrische Götter werden in übernatürlichen

Formen dargestellt: mehrere Arme, Köpfe etc.

- Friedvolle Götter: friedvolle

Ausstrahlung, oft in Mönchsroben oder fürstlicher Kleidung dargestellt, das dritte

Auge der Weisheit

- Zornige Götter: lodernde Flammen, hervorquellende Augen,

fletschende Zähne, Totenköpfe, unästhetisch dargestellt

Rahu, Rahula Rahu, Rahula

Planetengottheit. Bei einer Mondfinsternis glauben die Tibeter, Rahu würde den Mond fressen. Lautes Geschrei und Lärm soll ihn davon abhalten. I. d. R. klappt das.

Yidam Yidam

Yidam sind im Herzen des Gläubigen gebundene Gottheiten. Geheimgehaltene persönliche Götter die helfen, Hindernisse zu überwinden.

Weitere Götter Weitere Götter

siehe > weibliche Gottheiten

siehe > Dharmapalas

siehe > Gruppen von Göttern

|

Buddhas |

Amitabha Amitabha

Siehe > Fünf Dhyani Buddhas

Amitayus Amitayus

Buddha des langen Lebens. Dargestellt meist rot in Meditationshaltung mit einer Vase (Kalasha, Wasser des Lebens). Oft zusammen mit Tara und Ushnishavijaya als Dreiergruppe des langen Lebens.

Amoghasiddhi Amoghasiddhi

Siehe > Fünf Dhyani Buddhas

Adi Buddha

Adi Buddha

Der Adi Buddha ist der Ur-Buddha. Er gilt als Erschaffer des Universums, alle anderen Buddhas

sind Abbilder von ihm. Dargestellt wird er meist als:

- Samantabhadra: blaue Körperfarbe

(= vollkommene Erkenntnis), der All-Gute. Keine Ornamente oder Kleidung, oft in Umarmung mit

seiner (weißen) Partnerin Prajnya.

- Vajradhara: auch blau mit Vajra (= Unzerstörbarkeit)

und Glocke sowie Krone.

Fünf Dhyani Buddhas

Fünf Dhyani Buddhas

(Himmelskönige, Lokapala = Wächter des

Universums) spirituelle Söhne des Adi Buddha. Sie verkörpern 5 menschliche

Sinne, die alle Phänomene dieser Welt erschaffen. Werden oft zusammen dargestellt.

Mönchsrobe oder Krone und Ornamente der Bodhisattvas. Oft mit spirituellen

Gefährtinnen.

Akshobhya: Akshobhya:

Gehör, blau. Östliche Himmelsrichtungen.  Amithaba (Opagme): Amithaba (Opagme):

Amithaba = von unermesslichem Blau/Licht: Geschmack, Darstellung rot, Westen, Feuer, Lotos. Der Buddha des ewigen Lichtes. Weisheit der essentiellen Gleichheit. Herr über das westliche Zwischenparadies, das Reine Land. Nur spirituell erfassbar und damit nur den Fortgeschrittenen sichtbar. In Panchen Lama reinkarniert.

Darstellung: Rot. Beide Hände halten Almosenschale. Häufig im Kopfschmuck von Avalokiteshvara dargestellt, da als dessen spiritueller Vater angesehen. Emanator von Avalokiteshvara und Amitayus.  Amoghasiddhi: Amoghasiddhi:

Gespür, grün, Norden. fehlerlose Vollendung. Die Weisheit, dass alles Karma seiner Vollendung bedarf. Luft, Vajra-Kreuz.

Ratnasambhava: Ratnasambhava:

Geruch, Darstellung gelb, Süden. Weisheit der Unterscheidung. Element = Erde, Symbol = Wunschjuwel.

Vairocana: Vairocana:

Sehen. Sitzt im Zentrum, weiß, Äther. Der bekannteste Adibuddha, "der Sonnengleiche", der das Zentrum des höchsten Mandala beherrscht. Er durchstrahlt das Weltall und gilt als allwissend. Er vereint die Weisheit aller Buddhas in sich und gilt auch als kosmischer Buddha, der alles bedingt. Er wird manchmal mit vier Gesichtern dargestellt, mit denen er in alle Weltgegenden schaut. Sein Symbol ist eine Sonnenscheibe und sein Mudra ist der von der linken Hand umschlossene rechte Zeigefinger als Symbol der Vereinigung der Gegensätze. Er ist im Mandala umgeben von den Buddhas der vier Himmelsrichtungen, Akshobya, Amitabha, Ratnasambhava und Amoghasiddhi.

Darüber hinaus: Darüber hinaus:

Den 6. Sinnn (Weisheit, Seele, Geist) verkörpert der

Adi Buddha selbst. Oft findet man die Darstellung auch nur als vier Himmelskönige: 4 Himmelsrichtungen,

4 Jahreszeiten, 4 Elemente.

Sieben Manushi Buddhas

Sieben Manushi Buddhas

Buddhas der 7 Weltzeitalter. Menschliche Buddhas, die aus Mitleid auf die Erde

kamen, um die Lehre zu verkünden. 7 waren auf der Erde und vertreten je ein

Zeitalter. Der letzte von ihnen ist Shakyamuni (alz Einziger historisch).

Die Manushi Buddhas werden alle ähnlich dargestellt,

meist in Mönchsrobe und Meditationshaltung, sie oft nur an den Mudras zu unterscheiden.

Siddharta Gautama, 563 - 483 v. Chr. (Buddha Shakyamuni)

Siddharta Gautama, 563 - 483 v. Chr. (Buddha Shakyamuni)

Der historische Buddha. Er wurde geboren in Lumbini, heutiges Nepal,

als Königssohn.

Nach Entdeckung der Welt und der ersten edlen Wahrheit

verließ er mit 29 Jahren den Hof und begann mit strengen Yoga- und Askeseübungen

unter Anleitung indischer Gurus.

Seine Erleuchtung (Bodhi) erlangte er mit

35 Jahren in Bodh Gaya (Bihar) unter einem Pappelfeigenbaum und wurde zum Buddha

(Erwachten).

In Sarnath bei Varanasi (Benares) verkündete er erstmals

alle vier Wahrheiten und setzte damit das Rad der Lehre (Dharmachakra) in Gang.

Zwei

weitere Lehren kamen hinzu: über die Natur der Leerheit allen Seins und über

die perfekte Buddhanatur, die in jedem Lebewesen steckt. Als Buddha

Shakyamuni (Buddha der Gegenwart) wanderte er enthaltsam und asketisch in

Nordindien und Nepal umher und verkündete seine Lehre. Er starb 483 v. Chr.

und vollzog damit das Parinirvana, das große Verlöschen.

Häufige Darstellung:

doppelter Lotustrohn, Körper gelb, Haare blau, Bettelschale in linker Hand, rechte Hand berührt den Boden (= Gegenwart). Alternativ: beide Hände liegen ineinander und halten Schale. Viele weitere Darstellungen.

Maitreya (tib. = Jampa)

Maitreya (tib. = Jampa)

Buddha der Zukunft. Er kommt in 3.000 (5.000, 30.000) Jahren

nach Siddharta Gautama.

Nach einigen Quellen ist

er der 5. von 1.000 Buddhas. Die Idee ist evtl. verwandt mit Mithra,

der persischen Rettergestalt, dem Gott von Licht und Wahrheit.

Ikonographie: riesige Statuen, sitzend, oft auf Stuhl, die Füße

berühren Boden (Bhadrasana, hat seinen Platz noch nicht eingenommen), oft Wassergefäß

in linker Hand.

In der Zukunft sind die Menschen so dekadent, dass sie nur

10 Jahre alt werden und so klein sind wie ein Daumen. Dann kommt Maitreya, um

sie die Prinzipien der Ethik neu zu lehren. Dharmachakra-Mudra: dreht das Rad der Lehre = setzt die Lehre wieder in Gang.

Medizin-Buddhas Medizin-Buddhas

Medizinbuddhas mit Zweig der Myrobalan-Frucht. Bhaishajyaguru: dunkelblau, der tibetische Medizinbuddha. In der Linken oft Bettelschale (Dhyana-Mudra). Symbolisiert die heilenden Kräfte der Lehre, deren Praxis die Gesundung des Geistes bewirkt.

Vajradhara (Vajra-Träger), Vajrasattva Vajradhara (Vajra-Träger), Vajrasattva

Vajradhara: Dunkelblau, hält Vajra und Gantha im Vajrahumkara-Mudra vor der Brust.

Oft auch als Vajrasattva in weiß, der den Vajra mit der Rechten aufrecht vor der Brust hält und die Glocke in der Linken.

Weitere Buddhas

Weitere Buddhas

35

Buddhas 35

Buddhas

... der Reinigung und Sündenerkenntnis: oft an Tempelwänden dargestellt, sitzen um Shakyamuni

herum. Werden um Hilfe beim Reinigen von Sünden gebeten.  1000 Buddhas: 1000 Buddhas:

Ihre Erscheinung wird für die Zukunft prophezeit.  Yidams: Yidams:

persönliche

Buddhas der praktizierenden Buddhisten, werden geheim gehalten. Siehe > Yidams.

|

Bodhisattvas |

Acht Bodhisattvas = Erleuchtungswesen. Bodhisattvas

werden oft auch als Buddhas bezeichnet. Sie sind vom Verlangen getrieben, die Erleuchtung zu erlangen, und sind von Weisheit

und Barmherzigkeit durchdrungen.

Die Bodhisattvas gehen, obwohl erleuchtet, noch nicht ins endgültige Nirvana ein, um erst

noch anderen auf dem Weg dahin zu helfen. Die drei beliebtesten sind Avalokiteshvara, Manjusri und Vajrapani:

Avalokiteshvara (Tschenresig, Chenresi) Avalokiteshvara (Tschenresig, Chenresi)

Der Herr, der gütig herabblickt. Bodhisattva der Güte und des

Mitgefühls sowie des gegenwärtigen Zeitalters. Schutzpatron Tibets. In seiner Form als Chenresig verkörpert

im Dalai Lama. Gefährtin: Weiße Tara. Das Mantra Om mani padme hum

ruft ihn an. In China wird er als weibliche Gottheit Guanyin verehrt.

Darstellung:

Oft mit seinem spirituellen Vater Buddha Amithaba im Kopfschmuck. 14 unterschiedliche

Darstellungen, i. d. R. weiß, oft mit Gefährtin. Am häufigsten dargestellt mit 11 Gesichtern (Fähigkeit, alles Leid zu sehen),

1000 Armen, aufgeblühtem Lotus (sein Hauptsymbol), Gebetskette, Gefäß (Lebenswasser).

Oder: Volle Lotosposition, weißer Körper, 4 Arme, 2 Hände halten

Wunschstein, über linker Schulter hängt Hirschhaut.

Verkörperung liebevoller Hinwendung zu allen im Leiden verhafteten Lebewesen. Verkörpert nicht nur in den Dalai Lamas, sondern auch im tibetischen König Songtsen Gampo und in den Karmapas.

Bei seinem Wirken in der Hölle ist ihm der Kopf angesichts des unendlichen Leids in 10 Teile zersprungen. Daraufhin hat Amithaba aus den Teilen 10 neue Gesichter geformt, sie in 4 Köpfe gefügt, und sein eigenes Haupt obenauf gesetzt. Außerdem wuchsen ihm 1000 Arme, von denen 993 die Geste des Gebens als Ausdruck des liebevollen Mitgefühls vollführen.

Manjusri Manjusri

Manjushri ist der Herr der Weisheit. Er verkörpert die Zerstörung der Unwissenheit und die Erweckung der Weisheit.

Dargestellt wird er oft mit dem Schwert der Weisheit gegen den Schleier der Ignoranz und dem Buch des Wissens. Buddha

der Weisheit und Literatur. Gefährtin: Sarasvati. Schreckliche Formen: Yamantaka

(siehe Yama), Vajrabhairava (als Schutzgott vieler Klöster).

Vajrapani Vajrapani

Vajrapani = Halter des Vajra, er ist abgeleitet von dem Gott Indra (Hinduismus: Regen, Krieg), dessen Blitz wurde zum Vajra

(Donnerkeil). Gehört zu den 8 Bodisatthvas. Kraft, Tatkraft. 3. Auge, Flammen der Weisheit, furchterregendes

Gesicht, Schlangen am Hals (durch Weisheit kontrollierter Zorn), Tigerfell um

Hüften. Meist dunkelblau in stehender, zornvoller Haltung abgebildet, die seine Aktivität symbolisiert - den Vajra drohend mit der Rechten erhebend. Auch als Buddha der Geheimnisse und des geschickten Handelns angesehen. Vajrapani bändigt oder bringt Regen und Gewitter, er bietet Schutz gegen

Schlangenbisse.

Seltener erscheint er in seiner friedlichen Form zweiarmig zusammen mit dem Bodhisattva Padmapani an der Seite von Buddha Amitabha im Reinen Land von Dewachen.

|

Weibliche Gottheiten |

| Göttinnen und weibliche überirdische Wesen siehe Extraseite > Weibliche Gottheiten |

Dharmapalas |

Dharmapala = Schützer der

Lehre. Untere Ebene der Gottheiten. Meist alte Hindu- oder Bön-Götter, die der Magier Padmasambhava

bekämpft und vom Buddhismus überzeugt hat. Kämpfen gnadenlos gegen

die Feinde des Buddhismus. Furchterregende Darstellung. Tigerfell um den sonst

nackten Körper, Girlande aus Totenköpfen, Schlangen, Knochen, Flammenmeer.

Abbilder stehen im Gonkhang, einem speziellen Schutzgottheiten-Tempel in jedem

Kloster.

Acala Acala

Schwarz oder dunkelblau. Der Unbewegbare, gemischt friedvoll / zornvoll, Ausfallschritt, erhobenes Schwert, Fangschlinge. Helfer gegen Habgier und Geiz. Steht oft auf 2 Ganesha, im Budhismus (nicht immer) ein Symbol für Geiz.

Garuda Garuda

Im Lamaismus Bezwinger der Nagas oder als zornvolle Erscheinung von Vajradhara.

Hayagriva (Tandim) Hayagriva (Tandim)

pferdeköpfiger Schutzgott der Pferdezüchter, verjagt Dämonen durch sein Wiehern. Zornvolle Erscheinung von Avalokiteshvara.

Mahakala Mahakala

(= der große Schwarze) (entspricht dem hinduistischen Bhairab) (tib. = Gönpo): buddhistische Form

von Shiva, 75 Manifestationen. Schwarz oder blau, bis 8 Köpfe und 16 Arme. Der Schreckliche, der Zerstörer, starker Schutzgott. Oft als Türwächter (dvarapala) und Glaubenswächter (dharmapala). Entstehung mit Beginn der tantrischen Epoche. Vahana: Hund. Darstellung: viele Köpfe, viele Arme, nackt, rollende Augen, 3. Auge, lange Zähne, Kette mit Schädeln, Schlangen und Flammen.

Weißer Mahakala: mit 6 Armen und vor der Brust gehaltenem Wunschedelstein.

Palden Lhamo Palden Lhamo

einzige weibliche Dharmapala, reitet auf einem Esel oder Pferd, dessen Rücken mit der Haut ihres Sohnes bedeckt ist. Sie hatte geschworen, ihr Kind zu töten, falls nicht alle Menschen Buddhisten werden würden. Mit der hinduistischen Kali verknüpft.

Pehar Pehar

Erster Schutzgott des tibetischen Buddhismus. Wurde von Tisong Detsen 790 nach dem Sieg über die Uiguren mit nach Samye gebracht.

Yama, Yamaraja (König Yama) Yama, Yamaraja (König Yama)

Gott des Todes. König des Totenreiches. Alter indoarischer Gott. Totenrichter

und Höllenkönig. Oft mit Stierkopf und 2 Armen mit Schädelschale und Opfermesser (Polaritäten) dargestellt. Durch Yamantaka zum Buddhismus bekehrt und durch Eid gebunden.

Legende: Ein alter Mann

meditierte in einer Höhle 49 Jahre, 11 Monate und 29 Tage und stand kurz

vor der Erleuchtung. Da kamen Diebe mit einem geraubten Stier, den sie in der

Höhle zerlegen wollten. Der Mann bettelte und flehte, ihn doch noch einen

Tag bis zu seiner Erleuchtung am Leben zu lassen, da sonst fast 50 Jahre Meditation

umsonst gewesen wären. Um keinen Zeugen zu haben, schlugen die Diebe ihm

jedoch den Kopf ab. Daraufhin verwandelte sich der Yogi in Yama, setzte sich den

Stierkopf auf, tötete die Diebe, und trank Blut aus Ihren Schädeln.

Seine Wut und sein Blutdurst wurden so stark, dass er in ganz Tibet wütete

und unzählige Menschen tötete. In ihrer Not riefen die Tibeter Manjusri,

den Gott der Weisheit, zur Hilfe. Dieser verwandelte sich in die schreckliche

Form Yamantaka und besiegte in einer fürchterlichen Schlacht Yama.

Yamantaka, Vajrabhairava Yamantaka, Vajrabhairava

Dunkelblau, 9 Gesichter, 34 Arme, Stierkopf. Form des Manjusri. Besieger des Totengottes Yama, Yamantaka = Richter des Yama.

|

Gruppendarstellungen |

Beschützer der 3 Familien Beschützer der 3 Familien

Avalokiteshvara (Emanator der Dalai Lamas, Lotos-Familie), Manjushri (Emanator des chinesischen Kaisers, Tathagata-Familie), Vajrapani (Emanator des mongolischen Khans, Vajra-Familie).

Buddhas der 3 Zeiten Buddhas der 3 Zeiten

Dipamkara, Shakyamuni, Maitreya. Allgegenwärtigkeit der Buddhaschaft.

3 Gottheiten langen Lebens 3 Gottheiten langen Lebens

Amitayus, Ushnishavijaya (Nangyelma), Tara. Gewährung von langem Leben.

Ushnishavijaya: 3 Gesichter, 6 Arme, friedlich/zornig gemischt, in der Rechten hält sie eine Amithaba-Statue.

4 Lokapalas, Weltenhüter 4 Lokapalas, Weltenhüter

Könige der 4 Welten, Beschützer der Himmelsrichtungen. Der mythische Berg Meru ist das Zentrum des Universums, um den sich die 4 Welten gruppieren. Die Weltenhüter erinnern an das Aussehen zentralasiatischer Krieger.

Die Darstellung der viel findet man in den meisten Tempel- und Klostereingängen. Dort sollen sie Befleckungen und Verunreinigungen von den heiligen Räumen fern halten. Auch an den 4 Eingangstoren von Mandalas werden sie abgebildet.

Die Lokapalas sind Beobachter der Welt, sie berichten den Göttern regelmäßig über den ethischen Zustand der Menschen. Sie sollen auch die Welt vor dem Eindringen der Dämonen zu bewahren. Die Lokapalas sind trotz ihrer friedlichen Attribute starke Krieger. Das ist an ihren mongolischen Lederrüstungen und an ihren Bärten zu erkennen. Sie können mit einem Flammenkranz dargestellt werden als Ausdruck der Kampfeskraft, die ihnen eigen ist.

Vaishravana: Vaishravana:

Dick dargestellt, gewährt Wohlstand. Auf einem Löwen reitend, das Siegesbanner in der Rechten, die juwelenspeiedne Manguste in der Linken. Er bewacht den Norden und gilt als Gott des Reichtums. Er wird daher auch alleinstehend verehrt.

Dhritarashtra: Dhritarashtra:

... ist der Herr über den Osten und die Gandharvas (himmlische Musikanten), die als in der Luft schwebende Wesen den Göttern aufspielen. Er spielt auch selbst ein Instrument, mit dem er dargestellt wird: Die Laute.

Virupaksa: Virupaksa:

Virupaksa, der mit den deformierten Augen, herrscht im Westen und ist der Wächter der Buddhareliquien und Herr der Schlangen. Daher hält er in der rechten Hand eine kleine Stupa, seine linke Hand hält eine Schlange (Naga).

Virudhaka: Virudhaka:

Der Herrscher des Südens wird auch das Sprößchen genannt, weil ihm ein Pflanzensprößling aus dem Kopf zu wachsen scheint. Es handelt sich aber vielmehr um den Rüssel eines erlegten elefantenähnlichen Ungeheuers, dessen harte Haut Virudhaka wie einen Helm trägt. Virudhaka ist der König der Giganten und der Gnomen und trägt ein Schwert.

Fünf Dhyani Buddhas Fünf Dhyani Buddhas

siehe Buddhas

5 Tathagatas 5 Tathagatas

Emanationen des Adi-Buddha. Stellen grundlegende physikalische, psychische, kosmische und philosophische Prinzipien dar.

Sieben Manushi Buddhas Sieben Manushi Buddhas

siehe Buddhas

16 Arhats 16 Arhats

die wichtigsten Schüler Buddhas siehe unter > Personen / Persönlichkeiten

35 Buddhas der Sündenbekenntnis 35 Buddhas der Sündenbekenntnis

Um Shakyamuni herum dargestellt. Werden bei Vollmond von Mönchen angerufen, um Verfehlungen durch Selbstbekenntnis und Besserungsgelöbnis zu tilgen.

84 Mahasiddhas 84 Mahasiddhas

indische Yogis, die mit magischen Kräften Wunder vollbringen ... siehe unter > Personen/Persönlichkeiten

|

Heilige, Lamas, Sektengründer, Orakel |

Details siehe unter > Personen / Persönlichkeiten

16 Arhats 16 Arhats

die wichtigsten Schüler Buddhas

84 Mahasiddhas 84 Mahasiddhas

indische Yogis,

die mit magischen Kräften Wunder vollbringen

Dalai Lama Dalai Lama

... siehe Personen > Dalai Lama

Nagarjuna Nagarjuna

Vater des Mahayana.

Theorie der Leere.

Padmasambhava Padmasambhava

(Guru Rinpoche) siehe unter Personen > Padmasambhava

Milarepa Milarepa

siehe unter Personen > Milarepa

Atisha/Jowoje Atisha/Jowoje

Erweckte

den tibetischen Buddhismus im 11. Jh. zu neuem Leben. Geistiger Ahnherr der Gelukpa. Darstellung: Mönchsgewand, roter Spitzhut, Lotosposition.

Tsonghkapa Tsonghkapa

siehe unter Personen > Tsonghkapa

Panchen Lama Panchen Lama

siehe unter Personen Panchen Lama

Karmapa Karmapa

siehe unter Personen Karmapa

Lhapa Lhapa

... (männliches) oder Lhamo (weibliches) Orakel: Prophezeiungen, Ratschläge,

Heilungen. Jeder kann von einer Gottheit ausgewählt werden, und wird dann

immer wieder besucht.

Thangtong Gyelpo Thangtong Gyelpo

Der "verrückte Heilige" oder der Brückenbauer ist eine Emanation von Avalokiteshvara. Er erfand viele nützliche Dinge wie das Lederboot und die geschmiedeten Kettenglieder, die es möglich machten, auch längere Hängebrücken zu bauen. Dargestellt wird er als dickbäuchiger Siddha mit langem Haar. Er trägt eine Vase bzw. Schädelschale mit Nektar in der linken, eine Kette in der rechten Hand.

|

die Vier Wahrheiten & der Achtfache Pfad |

Die vier Wahrheiten

Die erste Wahrheit entdeckte Siddharta Gautama, als er die Welt außerhalb des

Königshofes sah, und darüber nachgrübelte. Die anderen drei Wahrheiten

verkündete er nach seiner Erleuchtung.

1. Wahrheit:

Alles

Leben ist Leiden. Leben ist vergänglich, tragisch und leidvoll. Glück,

Vergnügen und Fröhlichkeit sind Formen des Leidens, weil sie vergänglich

sind und Traurigkeit hinterlassen. 2. Wahrheit:

Der

Ursprung des Leidens ist das Begehren.

Leiden entsteht durch 3 Grundübel:

-

Gier nach Besitz, Macht und Glück

- Hass auf Alles, was unangenehm erscheint

-

Verblendung und Unwissenheit über die Vergänglichkeit 3.

Wahrheit:

Die Befreiung vom Leiden besteht in der Abschaffung

des Durstes. Wenn die Grundübel aufgehoben werden, endet das Leiden

4.

Wahrheit:

Wege zur Befreiung. 8facher Pfad der Selbstzucht.

Selbstdisziplin. Rechtes Handeln, das niemanden verletzt. Meditation. Das illusorische

Ich wird überwunden. Der Kreislauf der Wiedergeburten wird gestoppt. Der

letzte Zustand ist rein und körperlos = Nirvana. (vgl. Aufgehen in der Weltenseele) Der

achtfache Pfad

1. Rechte Anschauung: Die Dinge so sehen,

wie sie sind.

2. Rechtes Denken: Die 3 Grundübel ablegen.

3. Rechtes

Sprechen: Nicht lügen, nicht verleumden, nicht unbedacht sprechen.

4.

Rechtes Handeln: Kein Lebewesen töten, nicht stehlen, unerlaubte Wollust

vermeiden.

5. Rechtes Leben: Das Leben so gestalten, dass alle Gebote erfüllt

werden können. Beruf, Kleidung, Ernährung ...

6. Rechtes Bemühen:

Sich immer bemühen, nie müßig werden.

7. Rechte Besinnung:

Man besinnt sich bei Allem auf die Lehre und ist wachsam.

8. Rechte Konzentration:

Die Einheit des Geistes unbeeinflusst von Trieben und Durst durch tiefe Konzentration

erreichen.

|

Geschichte des tibetischen Buddhismus |

528 Erleuchtung Shakyamunis.

Der

indische Kaiser Ashoka (im 3. Jh. v. Chr.) war begeistert vom Buddhismus

und verbreitete die Lehre in Indien, sandte aber auch Missionare in alle Himmelsrichtungen

aus. So gelangten weite Teile Südostasiens unter den Einfluss des Buddhismus.

(Siehe

Geschichte Indien Ashoka)

Im

letzten Jh. v. Chr. gelangte der Buddhismus nach Kashmir und gründet dort später berühmte kashmirische

Universitäten.

Um Christi Geburt erste Aufzeichnungen der

Lehre. Vorher nur mündliche Weitergabe, damit sie nicht in unwürdige

Hände gelangte. In den Jahren n. Chr. teilte sich der Buddhismus in

2 Richtungen: Mahayana (großes Fahrzeug) und Hinayana (kleines Fahrzeug).

Um

650: Der Buddhismus erreicht über Nordindien und Kashmir Tibet und Ladakh.

Im 8. Jh. n. Chr. Integration der Bön-Religion

(Animistischer Kult im Himalaya) in den Vajrayana-Buddhismus: Padmasambhava,

größter Tantriker seiner Zeit, reiste im Himalaya (Zanskar, Ladakh,

Tibet) und besiegte böse Bön-Geister, die das Land plagten. Die Bön-Geister

wurden Anhänger der neuen Philosophie und mutierten zu machtvollen Beschützern

des Buddhismus. Kurze Zeit später verdrängte der Bön den Buddhismus

wieder weitgehend. 10. und 11. Jahrh.: zweite große Verbreitungswelle

von Kashmir über Ladakh nach Tibet. Rinchen Zangpo (958-1055 n. Chr.)

ließ zwischen Leh und Lhasa 108 Tempel und Tschörten errichten, gründete

eine Übersetzerschule und das damals wichtigste buddhistische Zentrum der

Region in Guge.

Um 1200: islamische Eroberung Kashmirs und Schließung

der dortigen buddhistischen Universitäten. Tibet wird neues Zentrum des Vajrayana.

Intensiver Austausch mit den heute in Indien liegenden buddhistischen Gebieten

(Ladakh, Sikkim), Nepal und Buthan, bis die Chinesen im 20. Jh. die Grenzen nach

Indien schlossen und fast alle Klöster zerstörten.

Siehe auch > Geschichte Tibet und > Geschichte Ladakh und > Geschichte Bhutan

|

Klöster und Mönche |

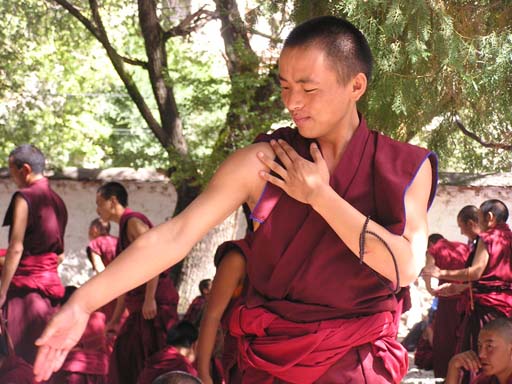

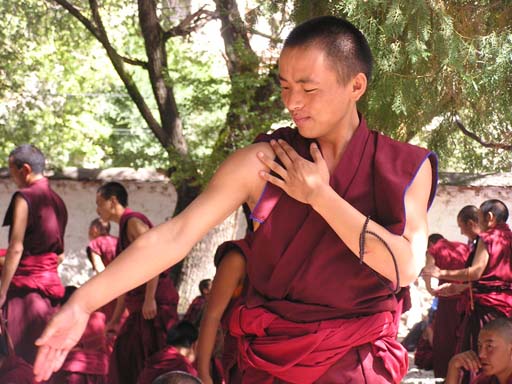

Traditionell ging

ein Sohn jeder Familie ins Kloster, oft der zweitgeborene. Das Eintrittsalter liegt bei 6-8 Jahren, nach 2 Jahren werden Knaben

zu Novizen (Getsül) mit den niedrigen Mönchsweihen.

Die Novizen müssen

10 Grundgebote und 36 Gelübde einhalten. Eine spätere Rückkehr

ins weltliche Leben ist möglich, wird aber oft mit Unverständnis quittiert.

Frühestens mit 20 Jahren werden die Novizen zu richtigen Mönchen (Gelong)

mit 253 Gelübden. Die intelligentesten von ihnen werden an die buddhistischen

Hochschulen in Indien geschickt, die meisten leben aber ein einfaches Leben mit

geringer Bildung.

Die Hirarchie im Kloster ist (noch) stärker ausgeprägt als

in westlichen Klöstern. Die Mönche haben ein hohes Ansehen in der Bevölkerung.

Lama

= Guru = Lehrer. Trotzdem werden auch einfache Mönche oft Lama genannt.

Gompa = Ort der Einsamkeit, Kloster

Die Bedeutung und die Ausprägung des Klosterlebens unterscheider sich in den verschiedenen Schulen. Als strengster Orden gelten die Gelugpa (Gelbmützen).

|

Kloster (Gebäude) |

Die Bezeichnung Gompa (tibetisch für Kloster) bedeutet soviel wie "Ort der Einsamkeit".

Zu einem Kloster gehören Zu einem Kloster gehören

Lakhang = Kapelle. Hier steht oft die Statue der wichtigsten Person oder Gottheit des Klosters.

Gonkhang = spezieller Schutzgottheiten-Tempel, den gibt es in jedem Kloster. Hier versammeln sich die mächtigen, zornvollen, schrecklichen Formen der Götter. Die Darstellungen sind teilweise oder zeitweise verdeckt (zu schrecklich und gefährlich). Die Schutzgottheiten sind so stark und schrecklich, dass man an seiner Seele Schaden nehmen kann. Der Zugang ist daher oft beschränkt. Manchmal dürfen nur Mönche rein, manchmal keine Frauen.

Dukhang = Versammlungshalle. Hier wird gebetet, rezitiert, gesungen, meditiert, getrunken und gegessen ... der zentrale Raum des Klosters. Oft kann man hier auch an den Zeremonien als Zuschauer teilnehmen.

Klosterküche: Hier wird Tsampa und Buttertee in großen Bottichen zubereitet. Damit werden die Mönche versorgt und auch die Gäste des Klosters.

Mönchszellen: In den Zellen schlafen oder meditieren die Mönche. Sie sind mit den Zellen in europäischen Klöstern vergleichbar.

|

Literatur, Filme |

Bücher Bücher

Dalai Lama: Das Buch der Freiheit. Autobiographie, sehr interessant zu lesen.

Buddhistisches Grundwissen: Der Einstieg in die Philosophie des Tibetischen Buddhismus

Der tibetische Buddhismus: Schlüsselwörter von A bis Z

Religion und Politik in Tibet

Die Symbole des tibetischen Buddhismus: Zum Nachschlagen der vielfältigen Symbole und ihrer Bedeutung: Opfergaben, Glückssymbole, Tiere, Fabelwesen, Elemente, Ritualgeräte, Kosmologie, Waffen, Handstellungen etc..

Eine Ikonographie des tibetischen Buddhismus: Leider nur noch antiquarisch erhältlich.

Dalai Lama: Seid Rebellen des Friedens!

Dalai Lama: Ethik ist wichtiger als Religion.

Dalai Lama: Ratschläge des Herzens. An die Menschen gerichtete Gedanken und Ratschläge.

Weitere Literatur-Tipps zu Tibet siehe > Literatur Tibet

Filme Filme

The Tibetan Book of the Dead: Film über die traditionelle Anwendung des Tibetischen Totenbuchs in Nordindien.

|

Rituale, Riten & Symbole, Stupa |

Rituale und Symbole siehe nun auf der Extraseite > Rituale, Riten & Symbole

Stupa (Tschörten, Chörten) s iehe jetzt auf der Extraseite > Stupa / Tschörten |

Die vier Schulen des Tibetischen Buddhismus |

Die Schulen finden sich jetzt auf der Extraseite > Schulen / Orden |

|

|