Tiere im HimalayaDie Fauna in Nepal, Tibet, Bhutan und Nordindien (mit Ladakh, Zanskar, Sikkim, Darjeeling ...).

|

Auf dieser Seite:Auf separaten Seiten: |

Allgemeines & Spezielles |

| Besonders geht es hier um die Tierarten, die auf Trekkingtouren zum Thema werden können. Die Seite ist gedacht als Informationsquelle für Trekkingguides, Reiseleiter sowie interessierte Wanderer und Reisende.

Fremdes und Bekanntes ... die Tierwelt im Himalaya weist viele Arten auf, die wir aus unseren heimischen Gegenden kennen oder die bei uns einmal zu hause waren. Aber es gibt auch Tiere, die wir nicht kennen, und die uns teilweise ganz absonderlich vorkommen. Als ich das erste Mal ein Moschustier gesehen habe, habe ich geglaubt, einen Wolpertinger zu sehen. Auch das Takin kommt mir immer noch vor wie aus einem Fantasy-Film. Die Himalaja-Region zeigt eine erstaunliche Vielfalt an Tieren, die sich an die extremen klimatischen Bedingungen angepasst haben. Trotz der rauen Umgebung und der großen Höhenlagen ist der Himalaja eine Gegend mit extrem hoher Artenvuielfalt. Das liegt natürlich auch an den vielen Höhenstufen, die von Dschungel und Nebelwald über Wüste bis Eisregion eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Habitaten bietet. Obwohl der Himalaja ein scheinbar unberührter Lebensraum ist, ist die Tierwelt dort vielfach gefährdet. Klimaveränderung, Abholzung der Wälder und zunehmende dichtere Besiedlung durch den Menschen ändern, zerschneiden und verengen die Lebensräume. Auch Wilderei ist im Himalaja ein großes Problem, insbesondere für den Schneeleoparden, den Roten Panda und das Moschustier. Auf diesen Seiten widme ich mich den Tier-Arten, die auf Touren im Himalaya oft zu sehen sind sowie markanten Tieren, die für den Wanderer und Reisenden besonders interessant sind, auch, wenn man viele von Ihnen nur selten sehen kann. |

Affen im Himalaja |

| Auch Affen gibt es im Himalaja, manchmal sogar als richtige Plage. Mehr zu den Makaken und Languren siehe auf der Extraseite > Affen im Himalaya |

Bären: Tibetbär |

Der Asiatische Schwarzbär wird auch als Tibetbär (Ursus thibetanus) oder Mondbär bezeichnet. Ein weißes oder cremefarbenes V oder U auf seiner Brust ist typisch. Seine Sinne sind sehr scharf, er hört z.B. doppelt so gut wie ein Mensch.

Der Tibetbär ist für einen Bären mittelgroß (1,50 - 2,00 m). Männchen wiegen 100 - 220 kg, Weibchen 50 - 130 kg. Das Weibchen bringt 180 - 250 Tage nach der Befruchtung 2-3 Junge zur Welt. Der Bär wird etwa 25 Jahre alt. Der Tibetbär frisst Beeren, Eicheln, Nüsse, Bambus, Ameisen, Fische, Vögel und kleine Säugetiere. Der Bär ist bedroht durch die Verkleinerung seines Lebensraums und durch die Jagd. Seine Gallenblase und Galle wird teuer bezahlt und in der chinesischen Medizin verwendet. |

Blauschaf - Bharal |

Das Blauschaf (Pseudois nayaur), auch Bharal genannt, ist in zentralasiatischen Gebirgen beheimatet. Es gehört trotz seines Namens nicht zu den Schafen, sondern wird zusammen mit dem Zwergblauschaf in eine eigene Gattung gezählt, die zwischen Schafen und Ziegen angesiedelt ist.

Im Aussehen erinnern Blauschafe eher an Ziegen als an Schafe. Ihre Hörner sind bei den Böcken kräftig, im Querschnitt rund und nach hinten geschwungen. Sie erreichen eine Länge von über 80 cm. Weibchen haben kurze, aufrechte Hörner. Die Kopfrumpflänge des Blauschafs beträgt 150 cm, die Schulterhöhe liegt bei 90 cm, das Gewicht beträgt bis zu 80 kg (männliche Blauschafe). Das Blauschaf lebt im Himalaya sowie in verschiedenen Bergketten Tibets, Xinjiangs und der Inneren Mongolei. Dabei halten sich Blauschafe in großen Höhen zwischen 3000 und 5000 m, gelegentlich sogar bis 6500 m auf. Hier grasen sie auf alpinen Weiden. Bei Gefahr fliehen sie in steile Hänge, in denen sie sicheren Halt finden, wohin ihnen aber kaum ein Raubtier folgen kann.

Weibchen und Jungtiere bilden Herden von fünf bis fünfzehn Tieren. Außerhalb der Paarungszeit leben die Böcke für gewöhnlich allein. Zur Paarungszeit werden die Böcke gegen ihre Geschlechtsgenossen sehr aggressiv und versuchen, die Kontrolle über eine Herde zu erlangen. Bharale spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem des Himalaja und für das Überleben des Schneeleoparden, da sie eine Hauptnahrungsquelle für Schneeleoparden im Himalaja sind. Das Blauschaf ist recht häufig zu sehen, z.B. auf Trekkingtouren in Ladakh, Tibet oder Dolpo. In den 1960ern gab es noch über eine Million Blauschafe. Diese Zahl ist infolge von Bejagung aber stark zurückgegangen. |

Geier |

|

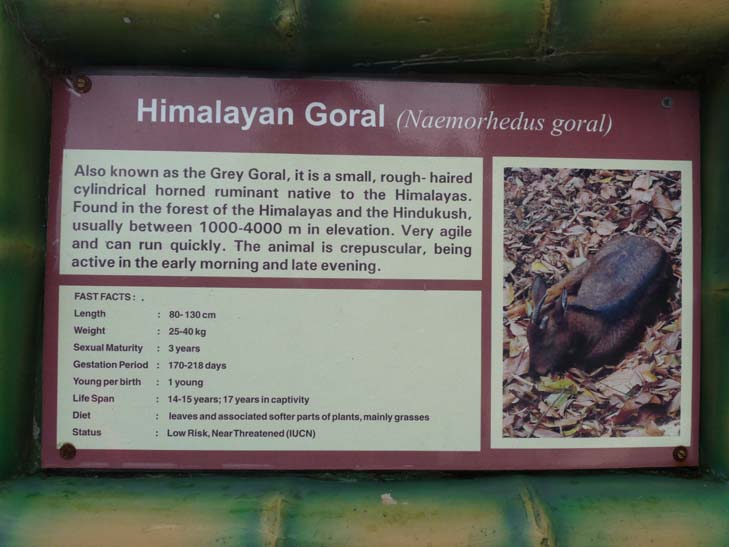

Goral: Himalaya-Goral |

Ein Goral ähnelt einer Mischung aus Ziege und Antilope und trägt Hörner. Es lebt in Asien und ist als Himalaya-Goral (Naemorhedus goral) im Himalaja anzutreffen. Das Goral kann gut klettern und lebt in steilen, felsigen, gern auch bewaldeten Berglandschaften. Gorale sind sehr scheue Tiere, die in kleinen Gruppen leben und sich von Gras, Blättern und Sträuchern ernähren. Man bekommt sie beim Trekking selten zu sehen.

|

Kraniche: Schwarzhalskranich |

Der 120 cm lange Schwarzhalskranich ist ein großer weiß-grauer Vogel mit schwarzem Kopf und Oberhals. Der Kopf besitzt einen weißen Hinteraugenfleck und roten Scheitelfleck. Die Armschwingen und Handschwingen sind schwarz gefärbt. Dieser Kranich brütet vor allem im Hochland von Tibet, aber auch in Ladakh in Indien. Er überwintert in tieferen Gebieten in China und Bhutan. Der Bestand wird auf 5600 bis 6000 Tiere geschätzt. In Indien, China und Bhutan ist die Art gesetzlich geschützt. |

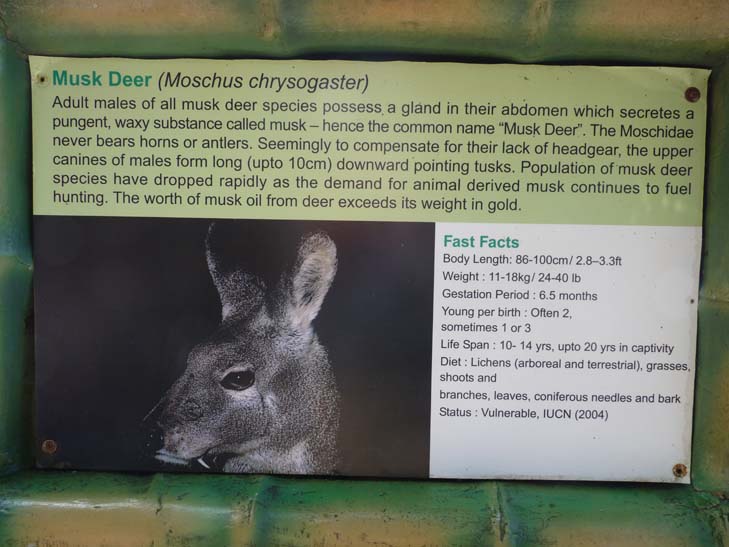

Moschustier, Moschushirsch |

Moschustiere oder Moschushirsche (Moschus chrysogaster) sind kleine, mit den Hirschen verwandte Paarhufer. Ihre Kopf-Rumpflänge beträgt 70 - 100 cm, die Schulterhöhe 50 - 80 cm, das Gewicht 10 kg und der Schwanz ist zwischen 2 und 6 cm lang. Die Hinterläufe sind stark ausgebildet, das erinnert manchmal an einen Hasen. Die Rückenlinie fällt nach vorne ab, die Hüfte ist höher ist als der Widerrist. Die Ohren sind im Verhältnis zur Körper- und Kopfgröße recht lang, auch das erinnert an einen Hasen. Das alles zusammen gibt dem Moschustieren ein merkwürdiges Aussehen. Fast wie ein Wolpertinger wirken sie wie eine Mischung aus Reh und Hase. Die Fellfarbe ist meist dunkelbraun. Moschushirsche haben kein Geweih. Die oberen Eckzähne des Männchens sind zu großen sichtbaren Hauern verlängert. Bei den Weibchen sind die Eckzähne auch verlängert, allerdings ragen diese nicht über die Lippen hinaus. Die Moschusdrüse besitzt nur das Männchen. Sie liegt vor den Geschlechtsteilen und gibt eine bräunliche, stark riechende Substanz ab. Das Moschus spielt in der Brunft eine Rolle, wenn das Männchen damit sein Revier markiert. Daneben können Moschushirsche auch aus einer Schwanzdrüse eine gelbliche Flüssigkeit absondern, die einen starken Fäulnisgeruch hat. Laute sind von Moschushirschen nur selten zu hören. Aufgeschreckte Moschushirsche geben jedoch einen Ton von sich, der an das menschliche Niesen erinnert.

|

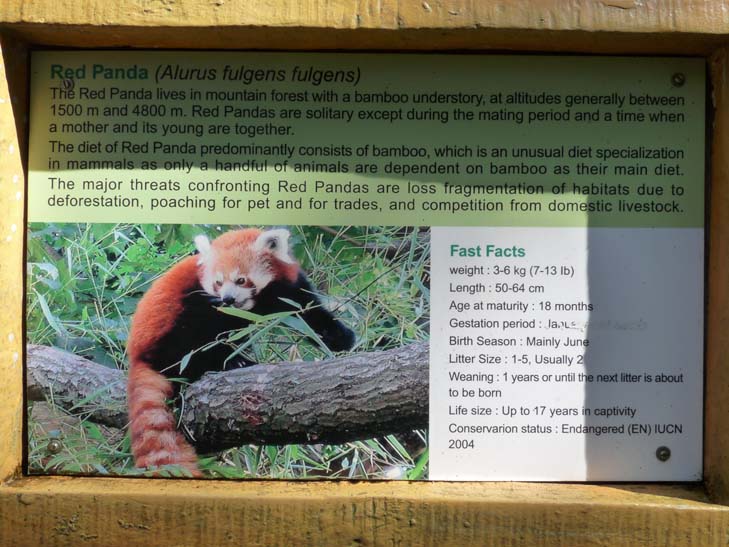

Pandas: Roter Panda |

Schneeleopard |

Der Schneeleopard oder Irbis (Panthera uncia) bewohnt die Hochgebirge in Zentralasien. Obwohl er einem Leoparden sehr ähnlich sieht, ist er nicht sonderlich nah mit diesem verwandt und deutlich kleiner. Die Grundfarbe des Fells ist ein helles Grau, das im Kontrast zu den schwarzen Flecken oft wie Weiß aussieht. Die Flecken haben am Rumpf die Form von Rosetten, in deren Inneren oft ein kleinerer Fleck liegt (ähnlich wie beim Jaguar).

Das Fell ist zum Schutz vor Kälte sehr lang und sehr dicht. Die relativ großen, dicht behaarten Pfoten ähneln denen des Luchses und haben eine Art Schneeschuheffekt: Damit können Schneeleoparden über den Schnee zu laufen, ohne tief einzusinken. Die Kopfrumpflänge beträgt 1,50 m, hinzu kommen bis ca. 100 cm Schwanz. Der Schneeleopard bewohnt die Hochgebirge Zentralasiens. Im Sommer hält er sich dabei bevorzugt oberhalb der Baumgrenze auf Bergwiesen und in felsigen Regionen auf, wobei er in Höhenlagen bis 6000 m aufsteigt. Im Winter sucht er dagegen Schutz in den Wäldern der tieferen Lagen um 2000 m. Als nachtaktiver Einzelgänger durchstreift der Schneeleopard das Gebirge auf der Suche nach Beute. Zu den Beutetieren gehören im Sommer Steinböcke, Tahre, Murmeltiere und Pfeifhasen. Wenn er im Winter tiefere Lagen aufsucht, ernährt er sich von Waldtieren, zum Beispiel Hirschen, Rehen und Wildschweinen. In Notzeiten nimmt er auch mit Mäusen und Vögeln vorlieb. An seine Beute schleicht er sich unbemerkt heran und springt sie plötzlich an. Oft sucht er sich zum Auflauern einen erhöhten Felsen, so dass er ein Opfer von oben überraschen und töten kann. Der Schneeleopard muss teilweise wochenlang auf Beute warten und legt auf der Suche danach lange Strecken zurück. Die Tragzeit dauert etwa hundert Tage. Im Wurf befinden sich zwei bis fünf Junge, die meist im Schutz einer Felsspalte zur Welt kommen. Vor allem die lukrative Pelzjagd hat die Bestände des Schneeleoparden erheblich reduziert. Auf dem Schwarzmarkt kann ein Pelzmantel zu einem Preis von 60.000 $ angeboten werden. In allen Ländern seines Verbreitungsgebiets steht der Schneeleopard unter Schutz, doch durch Wilderei ist er weiter gefährdet. Die IUCN führt den Schneeleoparden als bedroht. Inzwischen hat sich der Bestand etwas erholt und ist seit den 1960ern, als er auf 1000 Tiere geschrumpft war, wieder auf schätzungsweise 6000 Individuen angewachsen. Im Himalaja leben nur noch etwa 400 Exemplare. Schneeleoparden in Gefangenschaft sind auch von Zoologischen Gärten mehrfach zu Nachwuchs gebracht worden. Statt der durchschnittlichen Wurfgröße von 2-3 Kleinen sind vereinzelt bis zu sieben Jungtiere zur Welt gekommen. Der Schneeleopard ist ein nationales Symbol für Tataren und Kasachen. Ein geflügelter Schneeleopard ist stilisiert auf dem Staatswappen Tatarstans. Der Schneeleopard-Orden wurde an sowjetische Bergsteiger verliehen, die alle fünf Siebentausendergipfel auf dem Gebiet der Sowjetunion erfolgreich bestiegen hatten.

|

Steinbock |

| Auch Steinböcke leben im Himalaja. Mehr zu Steinböcken allgemein siehe > Steinbock |

Takin - Rindergämse - Gnuziege |

| Der Takin (Budorcas taxicolor) ist eine asiatische Ziegenart. Vor allem in älterer Literatur zu findende Namen wie "Rindergämse" oder "Gnuziege" deuten auf die klobige, fast rinderartige Gestalt des Tieres hin. Aus diesem Grunde hielt man den Takin lange für einen Verwandten des Moschusochsen, was nach neueren Untersuchungen aber widerlegt ist.

Die Kopfrumpflänge beträgt 2 m, die Schulterhöhe über 100 cm, das Gewicht bis zu 350 kg. Die Fellfarbe ist regional verschieden, sie reicht von hellbeige über rötliche und gelbliche Brauntöne bis zu schwarzbraun. Ein dunkler Strich läuft über den Rücken. Beide Geschlechter tragen kräftige Hörner, die bis zu 60 cm lang werden. Beheimatet ist der Takin in den östlichen Ausläufern des Himalajas, so in Südwestchina, in Tibet sowie in Sikkim und Bhutan. Er bewohnt Höhen zwischen 1000 und 4300 m, bleibt aber für gewöhnlich nahe der Baumgrenze, wo er im Dickicht von Nadelwäldern und Zwergsträuchern herum streift. Trotz seiner Körperfülle kann er gut klettern. Im Winter zieht er oft abwärts in tiefer gelegene Wälder. Seine Nahrung sind im Sommer Blätter von Sträuchern und Bäumen, im Winter auch Zweige. Im Sommer bilden Takine große Herden, die bis zu 300 Tiere umfassen und aus Weibchen, Jungtieren und jungen Männchen bestehen. Alte Böcke sind Einzelgänger und schließen sich im Spätsommer nur zur Paarung kurz einer Herde an. Zum Winter hin lösen sich die Herden in viele kleinere Verbände auf, die nur drei bis zwanzig Tiere groß sind. Vor allem in nicht wissenschaftlichen Quellen stößt man immer wieder auf die Behauptung, das Goldene Vlies aus der griechischen Argonautensage sei das Fell eines Takins gewesen. Dies rührt wohl von der Feststellung, dass eine Takin-Unterart tatsächlich ein annähernd goldfarbenes Fell hat.

|

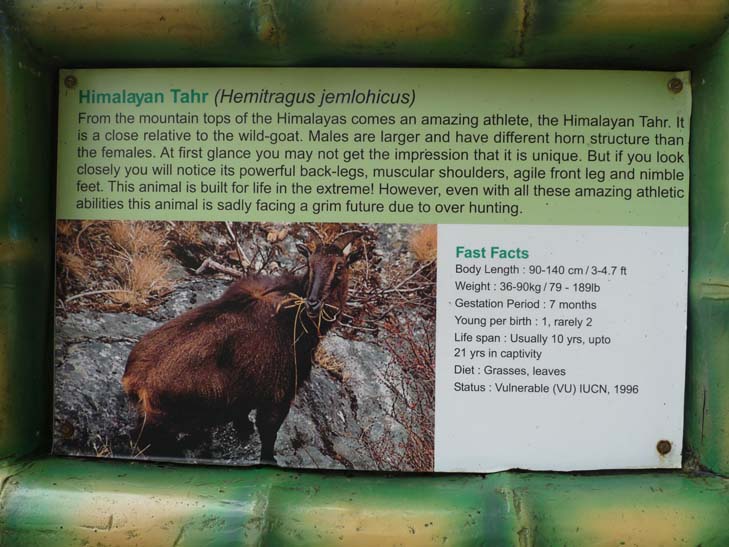

Thar, Himalaya-Thar |

Himalaja-Thare (Hemitragus jemlahicus) sind braun-schwarze Himalaya-Wildziegen. Sie können ausgesprochen gut klettern und leben an steilen Berghängen und in Hochgebirgsregionen in Nepal, Bhutan und Nordindien. Mit seinem dichten Fell und den kräftigen Beinen ist der Thar perfekt an die kalten, felsigen Landschaften des Himalaja angepasst. Männliche Tiere haben beeindruckende, nach hinten gebogene Hörner und sind größer als die Weibchen. Sie besitzen eine auffällige, lange Mähne, die vom Nacken bis zu den Schultern reicht. Himalaya-Thare leben in Gruppen und ernähren sich von Gras, Blättern und Sträuchern. Wegen der Einschränkung ihres Lebensraums und der Jagd sind sie in manchen Regionen gefährdet.

|

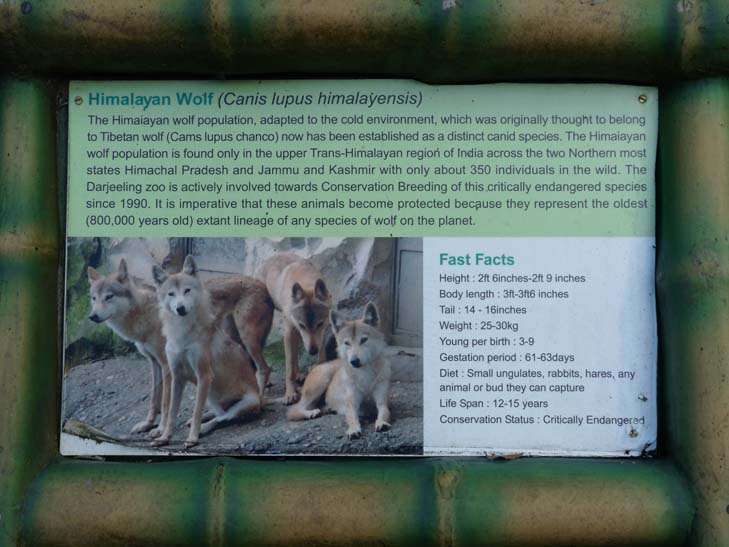

Wolf, Himalaya-Wolf |

Der Himalaja-Wolf (Canis lupus chanco), eine Unterart des Wolfs, hat sich an das Leben in extremen Höhen angepasst und bewohnt Gebirgsregionen bis zu 5.000 MeterHöhe. Der Himalaja-Wolf hat ein dichtes, graubraunes Fell, das ihn besonders gut vor Kälte schützt, und unterscheidet sich genetisch von anderen Wolfsarten. Er lebt oft in kleinen Rudeln oder als Einzelgänger und ernährt sich hauptsächlich von Nagetieren, kleinen Huftieren und Aas. Weil Viehhirten den Wolf bejagen und ihm Fallen stellen sowie durch Verkleinerung seines Lebensraums ist der Himalaja-Wolf zunehmend bedroht.

|

diverse Tiere |

Das Yak ist das typische Tier des Himalaja. Infos dazu siehe Extraseite > Yak |

Literatur Tierwelt Himalaya |

Lebendige Wildnis. Tiere der Gebirge. Hier beschreibt der Autor in Text und schönen Bildern Pandas, Kondore, Braunbären, Lamas, Makaken, Gemsen, Murmeltiere, Dickhornschafe. Birds of the Himalayas: Photographic Guides, englisch. At the Edge - Die Tierwelt am Himalaya (DVD) |