Etappe 14: Dransfeld - Friedland Etappe 14: Dransfeld - Friedland

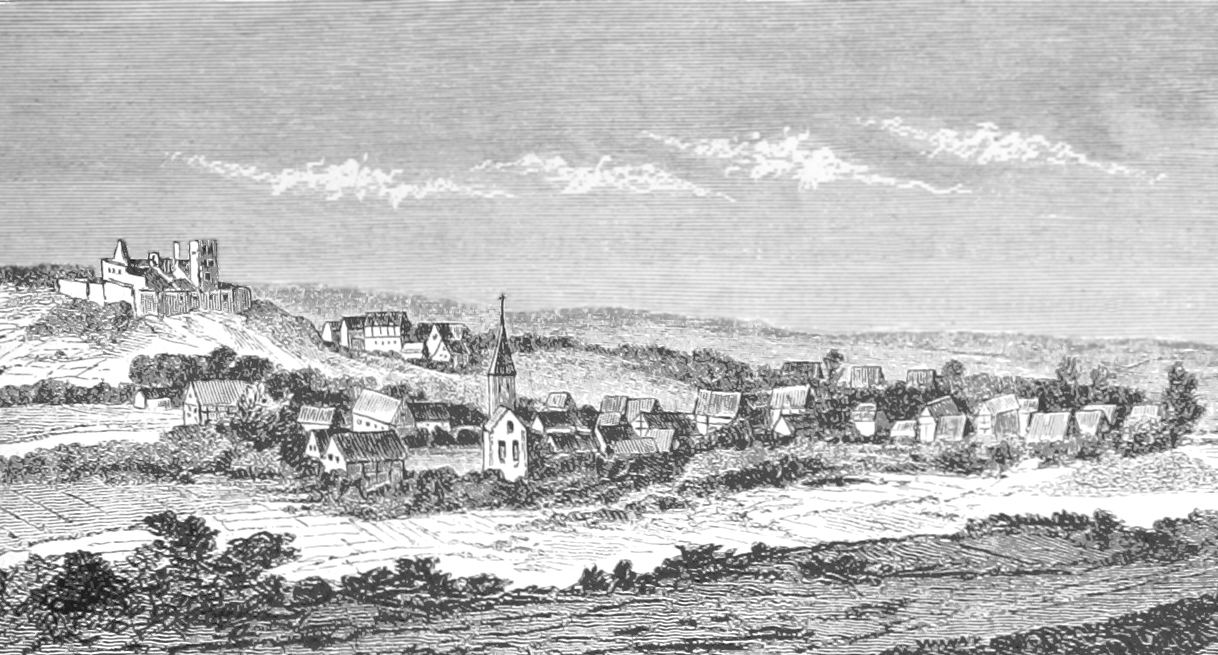

Dransfeld Dransfeld

Dransfeld liegt zwischen Göttingen und Hann. Münden, zu Füßen des Bramwalds und des Dransfelder Stadtwalds. Die Stadt wird von der Auschnippe durchflossen.

Das frühere "Thran" heißt faulen oder vermodern, daher bedeutet der Name so viel wie "Modriges Feld".

Das Gebiet gehörte ursprünglich zum

Klostergut Hilwartshausen, einer Gründung von König Otto I (960), an der Weser bei Gimte. 1368 wurde die wachsende Siedlung mit Stadtrechten ausgezeichnet. In den Sternekriegen zwischen dem expansiven Landgraf von Hessen und dem sog. Sternebund (1371 - 1373) wurden der Ort Dransfeld und seine Fürstenburg stark beschädigt. Ab 1430 wurde dann eine starke Stadtmauer erbaut.

In der Zeit stockte die wirtschaftliche und demographische Entwicklung Dransfelds.

Die Stadt bekam aber vom Kloster Hilwartshausen den Berg Hohen Hagen mit dem Recht zur Holznutzung. Später wurden dort Braunkohle und Basalt abgebaut.

Die Truppen Tillys eroberten 1634 die Stadt Dransfeld, 104 Bürgerhäuser und 60 Scheunen wurden zerstört.

1834 brannte Dransfeld nieder, der größte Teil dert Stadt wurde zerstört. Anschließend wurde sie planmäßig mit begradigten Baufluchten und verbreiterten Straßen wieder aufgebaut. Nachdem die Braunkohleförderung eingestellt wurde, wurde Dransfeld zu einer ruhigen Ackerbürgerstadt.

Von 1856 bis 1980 war Dransfeld durch eine zweigleisige Bahnstrecke von Göttingen nach Hann. Münden an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Zur Vermeidung einer Bahnroute über kurhessisches Gebiet wurde die Strecke von Göttingen mit großen Steigungen über Dransfeld an die Weser gebaut und bekam den Namen Dransfelder Rampe. Bis zur Elektrifizierung der Linie über Eichenberg (1963) war sie eine bedeutende Fernverkehrsstrecke. 1980 wurde dann der Personenverkehr eingestellt und der Streckenteil nach Göttingen abgebaut.

Hoher Hagen Hoher Hagen

Südlich von Dransfeld befindet sich der Basaltberg Hoher Hagen (493 m), der zu den höchsten Bergen im Süden des Landes Niedersachsen gehört. Früher war der Gipfel sogar 508 m hoch. Durch den Basaltabbau (1825 - 1971) wurde dieser aber zum Teil abgetragen. Der ehemalige Vulkan brach zum letzten Mal im Miozän vor ca. 12 Mio. Jahren aus. Er ist einer der nördlichsten in Deutschland.

Goethe - wo war der nicht - besuchte den Hohen Hagen 1801 und schrieb darüber: "Nachmittags 2 Uhr in Dransfeld. Daselbst die Basaltbrüche besucht und den Hohen Hahn (platt Hauen Hohn) bestiegen, auf welchem man die schönste Aussicht genießt. So sieht man zum Beispiel den Brocken, den alten Hanstein, das Schloß Berlepsch, zwey Gleichen in ihren Ruinen, Göttingen mit den umliegenden Dörfern, den Hainberg hinter demselben, die waldigen Harzgebirge, sodann Northeim und die alte Plessburg, ferner nach der Gegend von Holzminden und Höxter."

Carl Friedrich Gauß nutzte den Hohen Hagen für seine zwischen 1818 und 1826 durchgeführten Landesvermessung des Königreichs Hannover zusammen mit dem Brocken (Harz, 68 km) und den Großen Inselsberg (Thüringer Wald, 84 km) als Bezugsdreieck.

Der alte Aussichtsturm (Gaußturm, 32 m) entstand 1909 und wurde 1963 bei Sprengungen im Steinbruch zerstört.

1964 wurde der Neue Gaußturm (51 m) erbaut, ein Sende- und Aussichtsturm mit Panoramarestaurant (geschlossen). Die Aussichtsplattform liegt auf 528 m über Meereshöhe. Von hier sieht man den Dransfelder Stadtwald, den Solling, Göttingen mit dem Göttinger Wald, den Harz, den Hohen Meißner & Kaufunger Wald, den Habichtswald, den Bramwald und den Reinhardswald.

Der 1914 auf dem Gipfel des Hohen Hagen erbaute Berggasthof wird seit 1982 als Schullandheim und Bildungsstätte genutzt.

Jühnde Jühnde

Das Fachwerkdorf Jühnde

bewohnen knapp 1000 Einwohner. 960 lag hier

eine Burg an der Heerstraße von Münden nach Göttingen. Die Ritter wurden später zu Raubrittern, die die Händler überfielen.

1484 wurde die Burg daher von Göttingen erobert. Im Dreißigjährigen Krieg brannte die Burg ab.

1664 übernahm Otto Freiherr Grote das Gut und baute die Burg wieder auf.

Klostergut Mariengarten Klostergut Mariengarten

Das Klostergut Mariengarten ist heute ein Gutshof mit Kirche und Wohngebäuden. Es liegt direkt an der Dramme, wurde im 13. Jahrhundert als Zisterzienserinnenkloster gegründet und 1631 säkularisiert. Das Mutterkloster war das Kloster Beuren in Thüringen.

Steinäxte, Feuersteinklingen und bearbeitete Steinsplitter fand man in der Umgebung von Mariengarten. Auch Siedlungsfunde belegen die Besiedlung des Drammetals bei Mariengarten schon in der Jungsteinzeit (um 5000 v. Chr.).

Im frühen Mittelalter gab es am heutigen Standort des Gutes ein Dorf, das aber schon vor der Klostergründung verlassen wurde.

Das Kloster lag im Überschneidungsbereich der Interessen der Erzbischöfe von Mainz, der Herzöge von Braunschweig und der Landgrafen von Thüringen. Wechselnde Einflüsse auf das Kloster kamen von allen drei Seiten. So war Mainz an der Gründung beteiligt, die Umgebung gehörte den Welfen und das Mutterkloster lag in Thüringen.

Im Jahr 1420 sollen 70 Nonnen in Mariengarten gelebt haben, von denen 52 im Spätsommer desselben Jahres durch die Pest gestorben sein sollen. Später lebten hier meist um die 20 - 30 Klosterschwestern.

Mariengarten war auch ein Pilgerziel, es besaß eine Reliquie vom Kostbaren Blut.

Im Dreißigjährigen Krieg (1631) gab es eine Plünderung, die zur endgültigen Einstellung des Klosterbetriebs führte.

Das Klostergut ist

normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Wanderer und Pilger können aber an der Drammebrücke ihre heißen Füße im klaren Wasser kühlen.

Klein Schneen Klein Schneen

Klein Schneen (630 Ew.) ist ein hübsches verwinkeltes Fachwerkdorf an der Leine. Hier lag ein großes Rittergut.

Der Platz gehört - vermutlich wegen seiner fruchtbaren Böden - wie Groß Schneen zu den ältesten Siedlungsflächen des Göttinger Landes, wie neolithische Funde belegen.

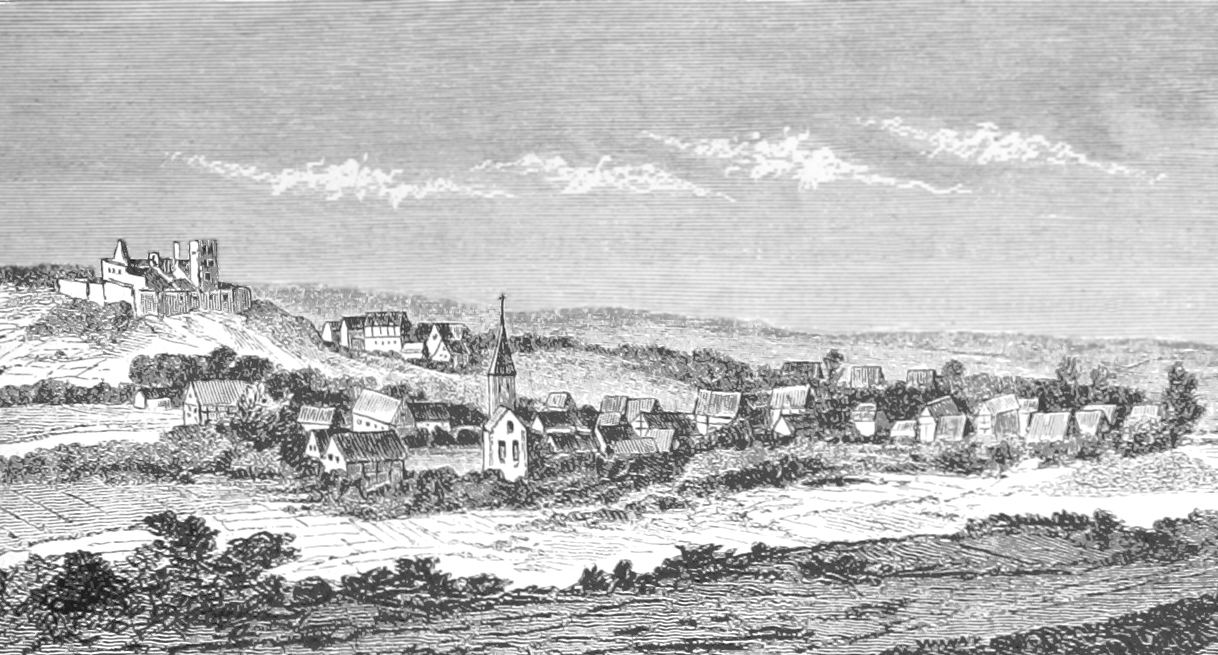

Friedland Friedland

Friedland (1320 Ew. im OT Friedland) ist weltweit für das dort befindliche Grenzdurchgangslager bekannt.

Die Burg Friedland

(1285) diente der Sicherung der Grenze zu Thüringen und Hessen und wurde später in die Göttinger Landwehr eingebunden. Im Dreißigjährigen Krieg wurde sie zerstört.

1743 wurde die Ruine fast gänzlich abgetragen und die Steine zum Bau des Amtshauses genutzt.

Etappe 15: Friedland - Heiligenstadt Etappe 15: Friedland - Heiligenstadt

Reiffenhausen Reiffenhausen

Reiffenhausen wurde 1118 in den Güterlisten des Klosters Reinhausen als Ripenhusen erwähnt.

Die Kupferaxt von Reiffenhausen ist eine spätneolithische Axt aus Kupfer. Sie wurde 2001 während der Geländeerkundung vor dem Bau der A38 gefunden.  Rustenfelde Rustenfelde

Rustenfelde liegt am Rustebach östlich des Rohrberges. Auf dem Rohrberg (398 m) lag ab ca. 1100 die Burgruine Rusteberg und gehörte bis zur Säkularisation 1802 zum Erzbischof von Mainz. Später übernahmen die Rustenberger im Auftrag des Erzbischofs von Mainz die Burg Hanstein an der Werra und änderten auch ihren Namen in "von Hanstein".

Der Rusteberg und der nördlich von Rustenfelde liegende Rohrberg sind Zeugenberge aus Muschelkalk in der umgebenden Landschaft aus Buntsandstein, die mit ihrer harten Kuppe den Untergrund vor Abtragung durch Erosion geschützt haben.

Im Mittelalter verlief hier eine wichtige Heer- und Handelsstraße.

1540 verlagerten die Mainzer das Oberamt und Landgericht ihres Eichsfelder Besitzes nach Heiligenstadt. Damit verlor die Burg Rusteberg an Bedeutung.

1743 wurde durch die Brüder Osburg ein Hospital für Arme in Rustenfelde gegründet.

1750 erbaute man am Fuße des Burgberges das Schloss Rusteberg als Verwaltungssitz. Damit begann der Abbruch der bis dahin noch weitgehend intakten Burganlage, deren Steine als Baumaterial für das Schloss genutzt wurden.

1945 wurde nach der Enteignung des Gutes dort ein Krankenhaus eingerichtet. Heute gibt es hier sechzig Therapieplätze für suchtkranke junge Menschen (Drogen-, Alkohol- und Medikamentensucht). 2015 überschwemmten extreme Regenfälle mehr als das halbe Dorf. Ein Mensch starb, mehrere Häuser wurden unbewohnbar.

Steinheuterode Steinheuterode

1228 wurde das Dorf, das zum Mainzer Eichsfeld gehörte, erstmalig erwähnt. Das Rittergut wurde im Jahr 1575 erbaut.

Neben dem Ort liegt der 366 m hohe Steinberg als Muschelkalk-Zeugenberg im Buntsandsteingebiet der Umgebung. Im näheren Umkreis (15-70 km) von Steinheuterode bzw. der Gemeinde Uder befinden sich die verschiedenen Mittelpunkte Deutschlands (je nach Berechnungsmethode).

Rengelrode Rengelrode

Die erste urkundliche Erwähnung Rengelrodes stammt aus dem Jahr 1184, der zuständige Vogt lebte in Heiligenstadt.

Im Mittelalter hatte ein Rittergeschlecht seinen Stammsitz in Rengelrode.

Heiligenstadt Heiligenstadt

Der Name Heiligenstadt wird mit dem mittelalterlichen St.-Martins-Stift (960) in Verbindung gebracht. Der Ort wurde als Heilige Stätte angesehen, weil sich dort eine vorchristliche Kultstätte befand. Frühe Christen übernahmen den Platz und errichteten eigene Glaubenssymbole. 973 scheint die Namensgebung "Stätte der Heiligen" erfolgt zu sein, weil dort Reliquien verschiedener Heiliger aufbewahrt wurden. Der Name Heiligenstadt wurde in Folge auch auf die angrenzende Siedlung und spätere Stadt übertragen.

In fränkischer Zeit war die "Heilige Stätte" ein Herrenhof.

1227 verlieh der Mainzer Erzbischof das Stadtrecht. Die Statthalterschaft über das Eichsfeld wurde aber lange von der Burg Rusteberg aus ausgeübt, bis sie 1540 an Heiligenstadt übertragen wurde

Im Bauernkrieg wurden in der Stadt die protestantischen Riten eingeführt. Anschließend wurden diese Zugeständnisse aber wieder rückgängig gemacht. Träger der Gegenreformation im Eichsfeld waren die vom Mainzer Erzbischof entsandten Jesuiten, die 1574 nach Heiligenstadt kamen und u. a. ein Kolleg gründeten.

Im Dreißigjährigen Krieg von (1618 - 1648) wurde Heiligenstadt mehrfach verwüstet. 1736 erfolgte der Neubau des Mainzer Schlosses.

1945 rückte auf Grundlage der Beschlüsse von Jalta die Rote Armee in das amerikanisch besetzte Gebiet ein. Mit der Absicht, das katholische Eichsfeld zu proletarisieren, sollte der Eichsfeldplan den Bevölkerungszuzug aus anderen Teilen der DDR durch Industrialisierung fördern.

Der Namenszusatz "Heilbad" wurde erst in den 90er Jahren eingeführt. |